Lancement de la campagne nationale de l'empoissonnement des mares édition 2024 à Madarounfa

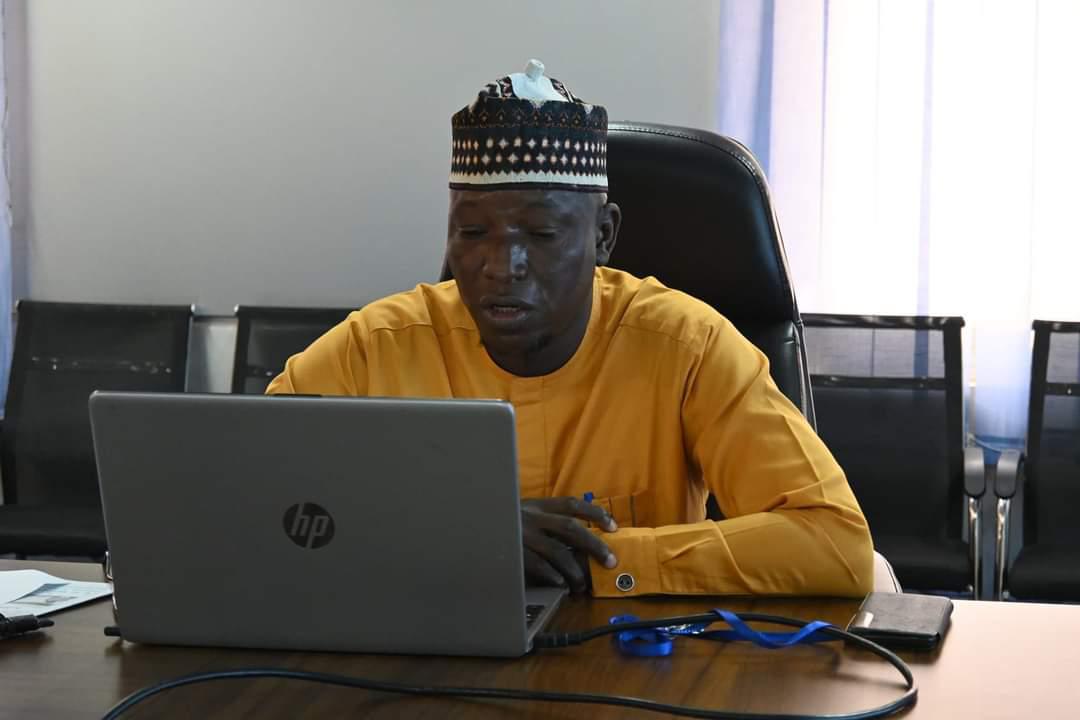

Le Ministre de l'Hydraulique de l'Assainissement et de l'Environnement, Colonel MAIZAMA ABDOULAYE procédant au lancement de la campagne d’empoissonnement des mares Edition 2024 sur le Lac de Madarounfa en présence du Gouverneur de la Région de Maradi, le Contrôleur Général de Police ISSOUFOU MAMANE.

A l’entame de la cérémonie, le Préfet de Madarounfa et le Président de l’association nigérienne des pêcheurs se sont réjoui du choix porté à leur localité pour le lancement de la campagne nationale d’empoissonnement des mares. Ils ont ensuite saisi l’occasion pour remercier Son Excellence le Général de Brigade ABDOURAHAMANE TIANI, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat et de Son Excellence Elhadj Ali Mahaman Lamine Zeine, Premier Ministre, Ministre de l’Economie et des Finances pour tous les efforts contribuant au bonheur des populations nigériennes.

Dans son intervention le Directeur régional de l’environnement de Maradi, Colonel Salifou Papa Garba a expliqué que le Lac de Madarounfa est le plus grand plan d’eau de surface permanent de la région de Maradi. Il présente une forme irrégulière et occupe une superficie officielle de 524,32 hectares. Cette superficie varie entre 600 et 800 hectares avec une profondeur de 1,5 à 5 mètres selon les saisons. Il est alimenté par le Goulbin Maradi et le Goulbin Gabi qui l’approvisionnent en eau et en sédiments chaque année pendant la saison des pluies. Il est situé entre 13˚ 18’ 25’’ de l’attitude Nord et 07˚ 09’ 35’’ de longitude Est à 35km de la ville de Maradi. Il est inscrit site RAMSAR depuis le 18 Décembre 2019.

Le Directeur départemental de l’environnement de Madarounfa, le lieutenant-colonel Moussa Illiassou, a à son tour expliqué que plusieurs activités socio-économiques sont pratiquées autour du lac notamment la Pêche, l’Agriculture, l’Elevage, l’Exploitation PFNL et le Tourisme entre autres. S’agissant de la pêche, l’on enregistre une diversité d’espèces de Poisson (24 espèces), avec une production moyenne annuelle de 17.89 tonnes/an, et 6 villages pêcheurs (247 Pêcheurs).

Cependant le lac de Madarounfa est menacé par l’ensablement, en plus de l’epuisement du stock de poisson suite à l’assèchement du lac en 2023 et la digue filtrante réalisée sur le lit du Goulbi empêchant l’auto-empoissonnement naturel, l’envahissement par des plantes aquatiques, l’érosion du bassin versant, la coupe frauduleuse des arbres autour du lac, l’asséchement de 4/5 de sa superficie totale pendant plus de 40 jours en 2024(Mai-juin), la non alimentation du Lac cette année par les goulbi certaines années, le changement climatique (pluviométrie) et la forte pression des usagers.

Une vue des officiels

Dans son allocution, le Gouverneur de la Région de Maradi, le Contrôleur Général de Police ISSOUFOU MAMANE, a soutenu que la production annuelle de poisson au Niger est en moyenne à 45 000 tonnes par an évaluée à plus de 45 milliards de francs CFA. Elle contribue de manière appréciable à la lutte contre la pauvreté, à la croissance économique (4.6% du PIB) et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Il a ensuite soutenu que la mise en valeur de ces potentialités halieutiques permettrait de contribuer davantage à la création d’emplois et de revenus au Niger. Ainsi, pour mettre en valeur ses ressources, le Niger a élaboré en 2020 la Stratégie Nationale de Développement Durable de la Pêche (SNDDP) 2021-2035 et son Plan d’Action 2021-2025.

Dans son discours de lancement de la campagne, le Ministre de l'Hydraulique de l'Assainissement et de l'Environnement, Colonel MAIZAMA ABDOULAYE, a dit que le but de la campagne nationale d’empoissonnement des mares est l’amélioration des revenus des pêcheurs et tous les acteurs de la filière poisson à travers une diversification/densification des espèces de poisson dans les écosystèmes aquatiques nationaux et un accroissement de la production de poisson.

Une vue des pêcheurs et autorités traditionnelles locales

Le ministre a ajouté que l’introduction de 6 espèces ( Guiwa, Bouka, Bali etc ) Kihi..totalisant 11900 individus, engendrera une production de 262 tonnes de poissons pour les deux cycles de pêche pour un montant de 262 000 000 f par an. En termes de permis pêche il est attendu des 247 pêcheurs recensés, une recette il est 2 470 000.

La présente cérémonie a dit le ministre, vise aussi à informer et sensibiliser les communautés sur l’importance de l’empoissonnement des mares dans le cadre de la souveraineté alimentaire et nutritionnel, à procéder à une démonstration des techniques d’empoissonnement sur le site de lancement officiel de la campagne et enfin à échanger avec la communauté des pêcheurs et des autres acteurs de la filière sur les enjeux de la préservation de l’environnement en général et des pêcheries en particulier.

Le Niger compte environ 410 000 ha de plans et cours d’eau valorisé à des fins d’exploitation halieutique. Ces écosystèmes aquatiques renferment une importante biodiversité ichtyologique composée de 112 espèces de poissons réparties dans 22 familles. En plus la production annuelle de poisson au Niger est, elle, en moyenne à 45 000 tonnes pour un chiffre d’affaires de plus de 45 milliards de francs CFA. La pêche contribue donc de façon significative à la lutte contre la pauvreté, à la croissance économique (4.6% du PIB) et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle a renchéri colonel MAIZAMA Abdoulaye.

Pour finir, le ministre MAIZAMA Abdoulaye a dit que le choix porté sur le Lac de Madarounfa pour le lancement de la campagne d’empoissonnement, a dit MAIZAMA ABDOULAYE, procède de trois objectifs. Il s’agit d’abord d’attirer l’attention des communautés nationale et internationale sur les conséquences du changement climatique, ensuite reconstituer le potentiel halieutique du lac par l’empoissonnement des espèces de la famille des cichlidae, des latidae, des bragidae et claridae qui jadis peuplaient ce dernier et enfin lancer un appel à l’action pour le sauvegarde du site Ramsar du lac de Madarounfa en particulier et de toutes les autres pêcheries et zones humides du Niger en général, en vue de la préservation de leur rôle écologique, leurs attributs et les services écosystémiques qu’ils offrent aux différents exploitants.

ATTAOU Moutari RESCOM/CAB/MHA/E